Teil 3: Vor- und Frühgeschichte

Bei diesem Abschnitt der Chronik ist die Entstehungszeit zu beachten. Walter Reschke schrieb diesen Text im Jahre 1940. Die Kenntnisse und Auffassungen gerade über die Geschichte unserer Heimat vor dem 13. Jahrhundert ist durch manigfaltige Funde und neue Erkenntnisse immer wieder umgeschrieben worden. Auf Basis unseres heutigen Wissenstandes würde dieser Text sicherlich anders lauten.

- 9 -

3. Aus der Vor- und Frühgeschichte unserer Heimat

3.1 Steinerne Zeugen aus grauer Vorzeit

Es war einmal, so fangen nicht nur die Wirschen an. Es war einmal eine Zeit, da kannte und brauchte der Mensch noch nicht die hunderttausend Dinge, Werkzeuge und Waffen, ohne die uns heute das Leben unmöglich erscheinen würde. Die Hand war Waffe und Werkzeug, ein Stein der einzige und wichtigste Gebrauchsgegenstand. Als Steinzeit bezeichnet man daher diesen ältesten Abschnitt der Vorgeschichte.

In der älteren Steinzeit wurden die Steine in ihrer natürlichen Form oder doch nur roh geschlagen als Faustkeile verwendet. Mit ihnen ging der Neandertaler, so bezeichnet man eine der Menschenrassen der älteren Steinzeit dem Urstier und dem Höhlenbären dem Rentier und dem Mammut zu Leibe. Spuren dieses Menschen sind selten. In der Uckermark sind überhaupt noch keine gefunden worden.

In dieser Zeit, die an die Eiszeit anschließt oder gar noch in sie hineinragt, sah es in unserer Gegend ähnlich aus wie heute noch in der nordsibirischen Tundra. Die weiten Flächen waren mit Moosen und Flechten bestanden, dazwischen Sauerampfer und Nesseln. Zwergweiden, Zwergbirken und Haselnüsse mußten den nicht vorhandenen Wald ersetzen. In Jahrtausenden war das Klima immer milder geworden. Aus der Tundra war eine Waldsteppe erwachsen, ein weiter, lichter Kiefernmischwald, in dem Erle, Espe und Birke besonders häufig vorkamen. Das war der Lebens- raum des Menschen der mittleren Steinzeit (18 000 bis 5000 v.Chr.). Fast zierlich klein sind seine Waffen, die er sauber aus dem Feuerstein durch Abschlagen kleinster Splitterchen hergestellt hat. Das Rentier war dem weichenden Eise gefolgt. Mammut und Wollnashorn waren lange verschwunden. Dafür brach nun der Rothirsch durch die Waldungen. Die Waldsteppe hatte sich zu einem Mischwald entwickelt, in dem Eiche und Rüster, Linde und Buche prachtvoll gediehen. Der Hirsch war von da an bis heute das vom Menschen begehrteste Wild. Aus seinem Geweih stellte er Hacken her, die in der Nähe der Rose durchbohrt wurden, um einen Stiel aus Holz aufzunehmen. Diese Hacken dienten wohl hauptsächlich als Waffe. Jeden-

- 10 -

falls sind sie nicht, wie wir aus ihrem Namen entnehmen müßten, als Ackergerät verwendet worden. Denn der Ackerbau war dem Menschen der mittleren Steinzeit noch ebenso unbekannt wie die Tierzucht und die Töpferei. An der Luft und selbst im trockenen Sande würden Geräte aus Geweih in Jahrtausenden vergehen. Liegen sie aber im Moor, so erhalten sie sich, da das Wasser die Luft abschließt und die Moorsäure die Verwesung verhindert. So ist uns auch jene Geweihhacke erhalten geblieben, die "1 m tief im Moor auf einer Wiese bei Annenwalde" gefunden worden ist. Sie ist die älteste Kunde menschlicher Tätigkeit in unserer Feldmark. Sie befindet sich heute unter Nr. II/18884 im Märkischen Museum in Berlin. Fundjahr und genauer Fundort sind nicht bekannt. Die Spitze der Hacke ist abgebrochen. So ist sie nur noch 19 cm lang, bei einem Durchmesser von 5 cm. Das ausgebrochene Bohrloch hat einen Durchmesser von 1,7 bis 2 cm. Da die Geweihhacke aus dem Ausgang der mittleren Steinzeit stammt, dürfte ihr Alter mit etwa 7000 Jahren angenommen werden. ( Abb.1 )

Mit Beginn der jüngeren Steinzeit (5000 bis 1800) ist der Mensch seßhaft geworden. Das bedeutet, daß er Ackerbau treiben mußte, ohne den der seßhafte Mensch nicht leben kann. Der erste Bauer aber war eine Frau. Bis dahin hatten die Frauen als Zukost zum Fleisch von den wildwachsenden Pflanzen die Wurzeln, Blätter oder Samen gesammelt. Nun lernten sie, die brauchbarsten Pflanzen in der Nähe ihrer Wohnstätte anzubauen. Aus der Jagd, der Arbeit der Männer, ging die Viehzucht hervor. Zu dem Hund, der das erste Haustier gewesen ist und wahrscheinlich schon den Jäger der älteren Steinzeit begleitet hat, kamen Schaf, Ziege und Rind. Erst später tritt das Schwein auf, zuletzt das Pferd. Aber auch die so wichtige Töpferei ist eine Erfindung des Menschen der jüngeren Steinzeit. Die Geräte, zu deren Herstellung man noch immer neben Geweih und Knochen ausschließlich den Stein verwendet, werden nicht nur roh geschlagen, sondern allseitig bearbeitet, geschliffen und dann durchbohrt. Neben den alten Werkzeugformen tritt jetzt auch das Beil auf, eine Verbindung von Faustkeil und Keule. Zuerst

- 11 -

wird der Stein durch Schnüre (Sehnen) am Stock befestigt. Später wird der Stein durchbohrt, um so einen Stiel einsetzen zu können.

Während der jüngeren Steinzeit war aus dem heutigen Holstein auch in die Uckermark ein Volk eingewandert, das in seiner alten und auch in seiner neuen Heimat aus Findlingsblöcken gewaltige Grabbauten errichtet hat. Man nennt sie Megalithleute, das Volk der Groß-Steingräber. Unter dem Namen Hünengräber sind diese Gräber jedem bekannt. Sie sind für den Altertumsforscher wahre Schatzkammern. Aber auch außerhalb der Hünengräber ist die Zahl der Funde aus der Jungsteinzeit erheblich. So sind auch aus unserer Feldmark eine ganze Reihe von Funden bekannt, die uns in ihrer Gesamtheit ein lebendiges Bild vom Leben der Menschen dieser Zeit zu geben vermögen. Ich nenne nachstehend die bekannt gewordenen Funde. Die Lichtbilder hierzu verdanke ich dem Staatlichen Bezirkspfleger für kunstgeschichtliche Altertümer, Herrn Schübler in Templin. Auch in der Beschreibung der Funde habe ich mich an die von ihm gemachten Angaben gehalten.

1. Steinbeil aus Grünstein mit runder Schneide und unregelmäßigem Nacken (als solchen bezeichnet man den der Schneide entgegengesetzten Teil des Beiles), die Seiten und die Bahnen gleichfalls abgerundet. Das Beil ist 19 cm lang, 4 bis 7 cm breit und 2,5 bis 5 cm dick, von langrundem Querschnitt. Das Gewicht beträgt 1260 Gramm. (Unsere Holzhauer benutzen heute Äxte von 1250 Gramm Gewicht). Das Beil dürfte aus der Zeit um 3500 v.Chr. stammen. Gefunden wurde es 1924 von einem Annenwalder Schulkind auf einem Felde beim Vorwerk Annenwalde. (Abb.2)

2. Ein kleines Steinbeil, gleichfalls aus Grünstein, aber mit rundem Nacken und ebenen Bahnen und Schmalseiten, doch mit gebogener Schneide. Es ist nur 5, 5 cm lang, 2, 5 bis 3, 5 cm breit und 1, 3 bis 1, 7 cm stark. Der Querschnitt ist viereckig. Das Beil wird etwa 1000 Jahre jünger sein als das zuerst beschriebene. Beide Stücke gehörten bis 1939 zur Schulsammlung. Jetzt befinden sie sich unter Nr. 344 und 346 in der Sammlung des Herrn Schübler. Diese Sammlung soll den Grundstock für ein

- 12 -

noch einzurichtendes Kreismuseum bilden. (Abb.3)

3. Das ist eine prächtige Pfeilspitze aus hellgrauem Feuerstein. Sie ist auf beiden Seiten sorgfältig gedengelt, ist 7,7 cm lang, 2,3 cm breit und bis zu 1 cm stark. Es ist möglich, daß es sich hier um eine abgebrochene Dolchspitze handelt, die nachträglich umgearbeitet wurde. Der Mensch, der diese saubere Arbeit gefertigt hat, dürfte vor etwa 4000 Jahren gelebt haben. Die Spitze wurde von einem Schüler 1924 gefunden, der Fundort ist nicht mehr genau festzustellen. (Abb.4)

4. Dieses Beil ist aus Feuerstein gefertigtes ist von hell- bis dunkelgrauer Farbe, hat einen viereckigen Querschnitt und eine gebogene, aber etwas beschädigte Schneide. Der Nacken ist eben, Bahnen und Seiten sind geschliffen. Das Beil ist 13,5 cm lang, 3 bis 5,5 cm breit und 1,5 bis 2 cm stark. Die eine Bahn ist zur Schneide hin stärker gewölbt als die andere. Das Beil wird wie die vorher genannte Pfeilspitze aus der Zeit um 2000 v.Chr. stammen. Gefunden wurde es von einem Densower Schulkind auf einem Acker östlich des Weges nach Densow an der Grenze der Feldmark. Fundjahr etwa 1923. (Abb.5)

5. Gleichaltrig mit den beiden vorbeschriebenen Stücken ist eine Steinaxt aus Diorit, die unter Nr. II/18321 im Märkischen Museum in Berlin aufbewahrt wird. Sie ist schon recht abgewittert, hat eine Länge von nur 10 cm und an der Schneide eine Breite von 3,5 cm. Die Axt ist durchbohrt. Das keglige Bohrloch hat einen Durchmesser von etwa 2 cm. Es sind weder die genaue Fundstelle noch das Fundjahr bekannt.

6. Endlich besitzt die Sammlung Schübler noch einen Klingenkratzer aus dunkelgrauem Feuerstein, dessen Längsseite bearbeitet ist. Das Stück ist 3,5 cm lang, 2,5 cm breit und knapp 1 cm dick. Es ist auch ein Werkzeug der Jungsteinzeit. Wir müssen es wohl als eine Art Vielfach- gerät ansehen. Es war eben Klinge und Kratzer. Es wurde von Frau Schübler aus Templin 1939 auf dem Birkenschlag nahe der Beuteler Grenze in der Gegend des zur Wiese abfallenden Steilhanges gefunden. (Abb.6)

Außer den hier aufgezählten Stücken besitzt z.B.

- 13 -

die Schule in Beutel noch mehrere jungsteinzeitliche Funde, die teils in der Nähe des ehemaligen Vorwerks Krams, teils auf der an den Birkenschlag anschließenden Beuteler Feldmark gefunden worden sind. Gewiß liegt noch manches Stück hier und da unbeachtet auf den Feldern. Wer mit wachen Sinnen seine Arbeit draußen ausübt, der wird vielleicht noch einen oder den andern eigenartig geformten Stein entdecken, der nicht nur eine "olle Klamotte", sondern ein Werkzeug jener Menschen war, die vor Jahrtausenden über unseren Fluren gegangen sind.

Um das Jahr 1800 v.Chr. erhielt der in unserer heutigen Uckermark lebende Mensch durch Berührung mit Bewohnern aus der Gegend des Mittelmeeres Kenntnis von einem ganz neuen Rohstoff. Es war die Bronze, eine Mischung von Kupfer und Zinn. Nach ihr bezeichnet man das nun folgende Jahrtausend unserer Vorgeschichte als Bronzezeit. In dieser Zeit aber vollzieht sich in unserer Gegend ein Bevölkerungswechsel von besonderer Bedeutung. Auf den Höhen der uckermärkischen Endmoräne wandern von Nordwesten her aus Schleswig-Holstein kommend die Germanen in die mittlere Uckermark ein. Obwohl sie die Bronze von anderen Völkern übernahmen, vermochten sie aus ihr Waffen, Schmuckstücke und Gefäße in einer ganz eigenen Form und Gestaltung herzustellen, wie sie in Klarheit und Sauberkeit des Stils heute auch der beste Goldschmied nicht schöner anfertigen könnte. Unsere Uckermark ist nicht arm an Fundstücken aus jener Zeit, aber in unserer näheren Umgebung fehlen sie.

Die schon in der Steinzeit betriebene Töpferei hat in der Bronzezeit keine Fortschritte gemacht. So ist auch das einzige aus dieser Zeit stammende Gefäß, das in unserer Feldmark gefunden wurde, kein Musterbeispiel der Töpferkunst. Es ist ein grobtoniges braunes Gefäß, bauchig und ohne Verzierung. Bei einer Höhe von knapp 10 cm hat es einen Durchmesser von 7 cm am Hals und von 11, 5 cm am Bauch. Es wird aufbewahrt im Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin unter Nr. L 163. Die genaue Fundstelle und das Fundjahr sind unbekannt.

Schon um das Jahr 800, nachdem sie also kaum ein Jahrtausend vorherrschend war, mußte die Bronze dem weit

- 14 -

besser zu verarbeitenden Eisen weichen. Eisenzeitliche Funde in unserer näheren Umgebung sind nicht zu verzeichnen, Das ist aber nicht nur auf unserer Feldmark so, sondern auch im größten Teil des Kreises Templin. Man muß daher annehmen, daß die ärmlichen Sanderflächen damals auch nur schwach besiedelt waren.

Über das Leben und die Stammesgliederung der hier eingewanderten Germanen sind wir hinreichend unterrichtet. So weiß man, daß die untere Oder die Grenze bildete, zwischen Ost-und Westgermanen. Diese beiden Stammesgruppen unterschieden sich deutlich sowohl in der Art der Bestattung ihrer Toten, als auch in der Form und Ausführung ihrer Waffen, ihres Schmuckes und ihrer Geräte, insbesondere der Tongefäße. Die vielen Stämme der Westgermanen bildeten drei große Stammesbünde. In dem Gebiet zwischen Oder und Elbe und auch noch westwärts der Elbe saßen die Irmionen, die suebischen Elbgermanen. Von den innerhalb dieses Bundes bekannten fünf Stämmen siedelten in dem heutigen Nordwestbrandenburg die Semnonen, deren Lebensraum auch den Kreis Templin und den Kreis Prenzlau mit einschloß.

Wahrscheinlich von Landnot getrieben, hatten sich um 150 v.Chr. die Stämme der Kimbern und Teutonen aus dem Norden Europas auf die Wanderung begeben. Dem Lauf der Oder folgend waren sie südwärts gezogen. Ihr Durchzug durch unser Gebiet blieb nicht ohne Einfluß auf die hier wohnenden Semnonen, die gleichfalls ihre Wohnsitze verließen. Sie sind später bis an den Oberrhein gekommen. Schon 150 n.Chr. beginnend waren die ostgermanischen Burgunden über die Oder in das von den Semnonen geräumte Gebiet eingedrungen. Aber der unerklärliche und unbegreifliche Wandertrieb zwang auch sie wieder weiter. Und 250 Jahre später gründeten sie in der Nähe der Mainmündung zu beiden Seiten des Rheins ein Reich mit der Hauptstadt Worms. Das ist jenes Reich, von dem uns im Nibelungenlied erzählt wird. Andere Germanen, die nach den Burgunden unser Gebiet hätten besiedeln können, wohnten im östlichen Raum nicht mehr.

- 15 -

3.2 Die Feldmark in slawischer Zeit

In das von den Germanen geräumte und seit etwa 400 n.Chr. fast unbesiedelte Gebiet drangen nun die Slawen ein. Um 600 finden wir sie an der Weichsel. Im 7.Jahrhundert besetzen sie das Gebiet zwischen Oder und Elbe. Funde aus der Slawenzeit oder sonst greifbare Beweise dafür, daß auf unserer Feldmark eine slawische Siedlung bestanden habe, sind nicht vorhanden. Nun soll aber einst Densow an der Stelle gelegen haben, wo heute Annenwalde erbaut ist. Auf amtlichen Karten, z.B. auf dem Meßtischblatt 1:25000, heißt unser See der Densow-See. Und bei der Dorfgründung ist immer nur die Rede von der Feldmark Densow. Der Ortsname Densow aber dürfte sehr wahrscheinlich slawischer Herkunft sein. Nur der Kreishistoriker Rudolf Schmidt-Eberswalde, Herausgeber des Templiner Kreiskalenders, meint, der Name "leitet sich wohl von der Gründerfamilie Denso her." Da für die Richtigkeit dieser Behauptung bisher nicht der geringste Beweis erbracht worden ist, nehmen wir den slawischen Ursprung dieses Namens an. Erklärt wird er aus dem slawischen Wort dabu, d.h. Eiche, oder dembczyk, d.h. kleiner Eichenhain.

Wie beispielsweise die Ausgrabung einer slawischen Siedlung bei Gandenitz gezeigt hat, legten die Slawen ihre Wohnstätten gern an sandigen Hochufern von Seen und Rohrsümpfen an. Da diese Voraussetzung auch bei uns gegeben war, dürfen wir annehmen, daß vor tausend Jahren slawische Menschen auf unserm See fischten, in den Wäldern der Jagd oblagen und durch die Acker-flur den hölzernen Hakenpflug zogen.

Drei verschiedene Slawenstämme wohnten im Gebiet zwischen Elbe und Oder: die Obodriten vorwiegend im heutigen Mecklenburg, die Wilzen oder Liutizen in den Gebieten Prignitz, Ruppin und Uckermark, die Heveller im Havelland. Im Gebiet der Wilzen wissen wir von den Gauen der Riezianen und der Ukrer. Während die Ukrer den nördlichen und östlichen Teil der heutigen Uckermark bewohnten, besiedelten die Riezianen den südwestlichen Teil, also insbesondere den heutigen Kreis Templin.

- 16 -

3.3 Wie unsere Heimat deutsch wurde

Nicht lange konnten die Slawen in dem von ihnen besetzten Gebiet in Frieden leben. Schon der Frankenkaiser Karl der Große (768-814) unternimmt 789 einen Feldzug gegen die Wilzen und dringt bis zur Peene vor. Heinrich I. (919-936) kämpft besonders gegen die Heveller und erobert Brandenburg. Kaiser Otto I. (936-973) setzt den Markgrafen Gero über das Wendenland, um die mit oft grausamen Mitteln weitergeführte Unterwerfung der Slawen durch ihre gewaltsame Bekehrung zum Christentum zu vollenden. Aber die mit härtesten Strafen erzwungene äußerliche Bekehrung zum Christentum konnte doch aus den Slawen keine Deutschen machen. Während die deutschen Kaiser mit ihren Heeren in Italien kämpfen oder in den Kreuzzügen verbluten, schütteln die Wenden noch einmal die Herrschaft der Deutschen ab.

Ein neuer Abschnitt in der Unterwerfung der Wenden beginnt, als Albrecht der Bär, aus dem Hause der Askanier, 1134 mit der Nordmark, etwa dem Gebiet der Wilzen und Heveller entsprechend, belehnt wird und im Herzogtum Sachsen Heinrich der Löwe herrscht. Heinrich unterwirft die Obodriten, erobert ganz Mecklenburg und schützt es durch wiederholte "Kreuzzüge". Albrecht erwirbt durch Eroberung, Schenkung und Verträge die Prignitz, das Havelland und die Zauche. Er nennt sich Markgraf von Brandenburg. Zur Besiedlung werden Kolonisten aus Westfalen, Holland und Flandern berufen.

Die Uckermark aber gehörte noch den Pommernherzögen, und es dauerte noch hundert Jahre, bis auch sie in die Mark Brandenburg eingegliedert wurde. Im Jahre 1211 war Zehdenick fest in der Hand der Askanier. 1230 wird der übrige Teil des heutigen Kreises Templin von den Nachfolgern Albrechts des Bären durch Kauf erworben. Im Jahre 1230 wird Templin gegründet. Lychen, das als Ort, bereits vorhanden war, erhält 1248 Stadtrechte. Es mag hier noch eingefügt werden, daß man damals als Uckermark nur das Gebiet der heutigen Kreise Prenzlau und Angermünde sowie einige Teile im Norden des Kreises Templin bezeichnete. Das südwestliche Waldgebiet,

- 17 -

also auch unsere nähere Umgebung, gehörte zum Lande Barnim.

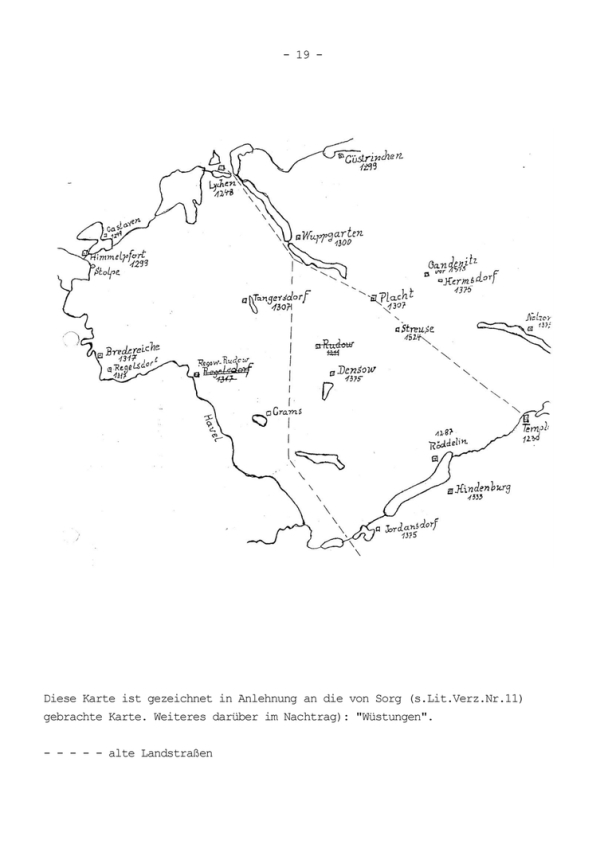

Jetzt ist wohl angebracht, sich einmal umzusehen, wie weit die Besiedlung des Landes gediehen war. Die nachstehende Karte zeigt, wie es etwa um die Mitte des 14. Jahrhunderts aussah. Die Zahlen bei den Ortsnamen geben das Jahr der erstmaligen urkundlichen Erwähnung an. Einzelne Orte lagen aber zu der Zeit schon wieder wüst. Manche sind nie wieder besiedelt worden. Von einigen kann man nicht einmal ihre genaue Lage angeben (Streuse, Rudow). Wir sehen, daß in dem auf der Karte bezeichneten Gebiet mehr Dörfer lagen als heute. Es liegt auch kein Grund vor zu der Annahme, daß diese Dörfer kleiner waren als sie es heute sind. Wenn auch in den Dörfern noch vereinzelt Slawen als Kossäthen wohnten, so waren die Bewohner in ihrer überwiegenden Mehrzahl doch Deutsche. Was muß das für ein Menschenstrom gewesen sein, der etwa ein Jahrhundert lang in die ostelbischen Gebiete geströmt ist, wenn selbst unsere arme Gegend so dicht besiedelt wurde! Es waren mancherlei Gründe, die das bedingten: nationale Begeisterung, wirtschaftliche Not wegen des Landmangels in der westlichen Heimat, Aussicht auf persönliche Freiheit durch erbliches Besitzrecht, übertriebene Versprechungen der Dorfgründer (Lokatoren) und vielleicht auch der in den Menschen schlummernde Drang nach der unbekannten Ferne.

Aber es erfolgte ein gewaltiger Rückschlag. Statt Brot fand man Not, statt der erhofften Freiheit grausige Kriege. Das benötigte Land mußte entweder erst gewonnen werden durch das Roden der Wälder oder das Urbarmachen von Sümpfen, oder es war so armselig, daß die Siedler, die doch aus Gegenden mit besserem Boden stammten, hier nicht zurechtkamen. Schlimmer als alles aber waren die fast 200 Jahre währenden Kriege. Denn die Uckermark war damals Grenzland zwischen Brandenburg, Pommern und Mecklenburg. Dazu kamen noch die ständigen Raubzüge adliger Geschlechter(Raubritter). "So reihte sich Fehde an Fehde, Raubzug an Raubzug, und den größten Schaden erlitten dabei die Bewohner des platten Landes, die der Grausamkeit der feindlichen Horden schutzlos preisgegeben

- 18 -

waren. Das Forttreiben von Vieh, das Verwüsten der Äcker und Obst-gärten, die Plünderung von Dörfern und Gehöften und die Fortführung bemittelter Bürger und Bauern in die Gefangenschaft bildeten die Hauptereignisse der damaligen Krieg-führung, und in kurzer Zeit waren weite Strecken des Landes in Wüsteneien verwandelt. Einzelne Dörfer wurden derart verheert, daß sie nicht wieder aufgebaut wurden und noch heute nur als wüste Dorfstellen bekannt sind." (Dr. G. Albrecht, "Die Landesentwicklung der Mark Brandenburg" enthalten in "Landeskunde der Provinz Brandenburg" II. Band, S. 23).

Als Kaiser Karl IV.im Jahre 1375 das Landbuch anlegen ließ, in dem alle Dörfer und Dorfstellen, die Zahl ihrer Hufen, die auf ihnen ruhenden Abgaben und die ihnen verliehenen Rechte verzeichnet waren, da war bei gar vielen Dörfern nur zu sagen: „Villa est totaliter deserta"- das Dorf ist völlig wüst. So war es bei Densow, Placht, Tangersdorf, Röddelin, Wuppgarten. Andere Dörfer waren fast leer. In Beutel (damals Beytel geschrieben) waren von 20 Stellen nur 6 und in Gandenitz von 52 nur 16 Stellen besetzt, die übrigen waren verwüstet. Aus jenen schweren Jahren stammen wohl auch die wüsten Kirchen, wie wir sie u.a. in Retzow, Berkenlatten und Brüsenwalde finden, und die ein so merkwürdiges Kennzeichen unseres Kreises sind, daß eine wüste Kirche im Wappen des Kreises dargestellt ist.

Die verbliebene Bevölkerung war nicht mehr in der Lage, die eigene Feldmark zu bearbeiten, noch viel weniger konnte sie benachbarte Ländereien in Besitz nehmen. Nur wenige Jahrzehnte vergingen, und Wald bedeckte wieder große Teile des ehemaligen Siedlungsbodens.

- 20 –

3.4 Bevölkerungspolitik nach dem 30jährigen Krieg

Die Zeit der im vorigen Abschnitt geschilderten negativen Siedlungsperiode hatte nun nicht überall so verheerende Folgen wie im sandigen Südosten unseres Kreises. Dafür hatte aber der andere Teil wie auch die übrige Uckermark und ganz Brandenburg unter den Schrecken des 30-jährigen Krieges umso mehr zu leiden. Mord, Hunger und Pest hatten die Menschen weggerafft. In Brandenburg hat man erst nach 100 Jahren nur mit Hilfe ausländischer Einwanderer die Bevölkerungszahl von 1618 wieder erreichen können. Wollten die brandenburgisch-preußischen Herrscher nicht eine Wüste regieren, so mußten sie darauf bedacht sein, ihr Land wieder zu bevölkern. Schon der Kurfürst Friedrich Wilhelm (1640-1688) hatte Einwanderer in sein Land gezogen, vorwiegend aus Frankreich und Holland. Friedrich Wilhelm I. (1713-1740) nahm die Salzburger auf und gab seinen Bestrebungen Ausdruck mit dem Worte: "Das Land muß peubliert (bevölkert) werden." Der eifrigste Anhänger dieser Peublierungstendenz aber war Friedrich II., der Große genannt, (1740-1786). Für ihn war es Grundsatz, daß "die Zahl der Menschen den Reichtum der Staaten ausmache." Schon mit diesem Grundsatz erwies er sich als ein echter Vertreter des Merkantilismus, jenes volkswirtschaftlichen Systems, das dem Zeitalter des fürstlichen Absolutismus im 17. und 18. Jahrhundert angemessen war. Viel Menschen gleich viel Soldaten. Das war eine Voraussetzung des Machtstrebens absoluten Fürstentums. Reichtum war die andere Bedingung. Wer nach Macht strebt, rechnet mit Krieg. Krieg ist aber nicht ohne Geld zu führen. Alles Bestreben war daher darauf gerichtet, das Geld im Lande zu behalten. Damit hing es zusammen, daß der Verbrauch ausländischer Genußmittel und Rohstoffe (Kaffee, Tabak, Tee, Baumwolle) ganz verboten oder doch stark eingeschränkt wurde, und daß man alle Fertigwaren nach Möglichkeit im eigenen Lande herstellte. So entstanden in Preußen Manufakturen für Tuch, Seide, Porzellan und Glas.